トップページ > 季節の花・ガーデニングを楽しむ

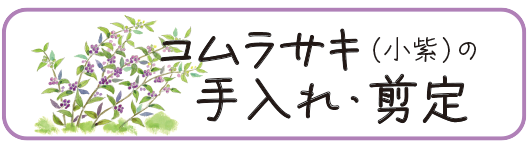

秋に美しい紫色の実がつく樹木

地植えのコムラサキ(小紫)・ムラサキシキブ(紫式部)・植栽・剪定・手入れ・品種の違い

(写真:枝垂れるコムラサキ(小紫)の枝)

コムラサキ(小紫)は、クマツヅラ科(シソ科)の落葉低木です。株立ち状に成長し、細い枝が弓状に枝垂れ、自然の趣(おもむき)をいかした野性味(やせいみ)のあるお庭によく合います。芳香のある淡紫色の小さな花が、6月から8月に咲き、秋9月になると紫色の実がなります。

源氏物語 の「紫式部」の名が付く高貴な紫色の実がなるムラサキシキブ

ムラサキシキブ(紫式部)の名は、紫色の果実が美しいことから源氏物語 の紫式部に例えられたという説があります。

(枝垂れる「コムラサキ(小紫)」の紅葉)

ムラサキシキブ(紫式部)・コムラサキ(小紫)の葉は、「黄金(おうごん/こがね)色」に黄葉(こうよう/おうよう)します。格調高い紫色の実と、黄金(おうごん)色に黄葉(こうよう)する姿は、紫式部の名を受け継いだ風格が漂っています。

(ムラサキシキブ(紫式部))

コムラサキ(小紫)のことを、ムラサキシキブ(紫式部)と思っている人も多く、流通上でもムラサキシキブ(紫式部)の名がついたコムラサキ(小紫)もあり、混在されているのも事実です。ムラサキシキブ(紫式部)は、実つきが疎らながらにも風格があり、素朴で柔らかい自然美を感じます。

2千円札の裏面に描かれている「紫式部」

![]() 紫式部は平安時代の中期(794~1192年)の作家・歌人です。世界最古の長編小説のひとつである「源氏物語」の作者として知られています。

紫式部は平安時代の中期(794~1192年)の作家・歌人です。世界最古の長編小説のひとつである「源氏物語」の作者として知られています。

|

|

二千円札の裏面には紫式部と、源氏物語の詞書と絵が描かれています。 |

ムラサキシキブ(紫式部)とコムラサキ(小紫)は、よく似ています。

自生種と園芸品種の見分け方・違い・特徴

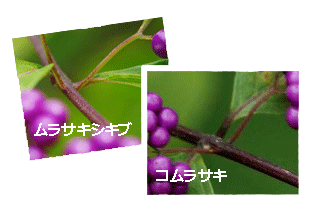

ムラサキシキブ(紫式部)とコムラサキ(小紫)は、とてもよく似ています。どちらもシソ科ムラサキシキブ属です。一見、見分けが付かないですが、「自生種」と「園芸品種」に分かれ果実の付き方が違います。

自生種:

ムラサキシキブ

(紫式部)

ムラサキシキブの果実はやや大きめで、まばらに付きます。

園芸品種:

コムラサキ

(小紫)

コムラサキの果実は小粒で、まとまって沢山付きます。

園芸品種の「コムラサキ(小紫)」は、自生種の「ムラサキシキブ(紫式部)」に比べて、実も葉も小ぶりです。

植えられるほとんどはコムラサキ(小紫)です。

コムラサキ(小紫)は、庭園や茶室がある庭、寺院など和の庭で植栽されています。庭木として植えられるほとんどがコムラサキ(小紫)です。

(コムラサキ(小紫)の植栽)

コムラサキ(小紫)は、柳(ヤナギ)のように垂れる枝が特徴です。

和の風情が漂う紫色の実

ムラサキシキブ(紫式部)・コムラサキ(小紫)は、つやのある美しい紫色の実をつけます。紫色の実を付けた細い枝が枝垂れる姿は和の風情を感じさせてくれます。

(写真:コムラサキ(小紫)の枝と実)

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の特徴

コムラサキ(小紫)の開花は6月~8月、果実期は9月~12月で果実がまとまって付きます。樹高は1m~2mに成長し、枝が垂れます。庭木に植栽されています。

(園芸品種のコムラサキ(小紫))

白い実のシロミノコムラサキ(白実の小紫)

コムラサキ(小紫)の白い実の品種です。白い実のコムラサキ(小紫)は、コシロシキブ (小白式部)や、シロミノコムラサキ(白実の小紫)と呼ばれます。清楚で凜とした印象です。

自生種・ムラサキシキブ(紫式部)の特徴

ムラサキシキブ(紫式部)の開花は6月、果実期は9月~12月で果実が疎ら(まばら)に付きます。

樹高は2m~3mに成長し、枝垂れません。山里に自生しています。

ムラサキシキブ(紫式部)の開花は6月、果実期は9月~12月で果実が疎ら(まばら)に付きます。

樹高は2m~3mに成長し、枝垂れません。山里に自生しています。

(自生種のムラサキシキブ(紫式部))

自生種のムラサキシキブ(紫式部)は、やや大きく育つ落葉中低木です。

ムラサキシキブ(紫式部)は、日本に古くから自生し、明るい山林の湿地(しっち)や、野山に生えています。稀に植物園や庭園などでも見られます。

ムラサキシキブ(紫式部)は、日本に古くから自生し、明るい山林の湿地(しっち)や、野山に生えています。稀に植物園や庭園などでも見られます。

(ムラサキシキブ(紫式部))

ムラサキシキブ(紫式部)の枝は、斜上して横に広がるように伸びます。

ムラサキシキブ(紫式部)とコムラサキ(小紫)の違い・見分け方・葉と枝の特徴

ムラサキシキブ(紫式部)とコムラサキ(小紫)は似ています。葉は、どちらも対生(たいせい)で向かい合って葉が付きます。「自生種」と「園芸品種」に分かれ、葉の縁(フチ)やカタチが違います。

自生種:

ムラサキシキブ

(紫式部)

ムラサキシキブの葉は、やや楕円形で膨らみがあり、葉の縁(ふち)のギザギザが深めです。

園芸品種:

コムラサキ

(小紫)

コムラサキの葉は、細長く、葉の縁(ふち)のギザギザが先端のほうにしかありません。

園芸品種の「コムラサキ(小紫)」は、自生種の「ムラサキシキブ(紫式部)」に比べて、葉が細く小ぶりです。

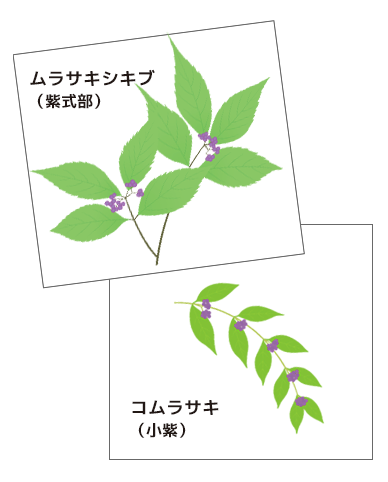

弓状に枝垂れる、コムラサキ(小紫)の枝

コムラサキ(小紫)は、枝が細くて長くてしなやかで、下に垂れるように育ちます。樹高(背丈)は、1m~2m程度の低木です。

(写真:コムラサキ(小紫))

葉のカタチ

コムラサキ(小紫)の葉のカタチは、細長い楕円形(だえんけい)で、葉の基部が、葉柄(葉の付け根)に向かって狭い(せまい)楔形 (くさびがた)です。

ムラサキシキブ(紫式部)より小さめの葉をつけます。

直立性で斜上に伸びる、ムラサキシキブ(紫式部)の枝

ムラサキシキブ(紫式部)は直立性の中低木です。枝は上や横方向に斜上して伸びます。樹高(背丈)はコムラサキ(小紫)に比べやや高めです。背丈は2~3mに成長します。

ムラサキシキブ(紫式部)は直立性の中低木です。枝は上や横方向に斜上して伸びます。樹高(背丈)はコムラサキ(小紫)に比べやや高めです。背丈は2~3mに成長します。

(写真:ムラサキシキブ(紫式部))

葉のカタチ

葉のカタチ

ムラサキシキブ(紫式部) の葉のカタチは、楕円形で、葉の基部が葉柄(葉の付け根)に向かって狭い(せまい)楔形 (くさびがた)です。

ムラサキシキブ(紫式部) の葉のカタチは、楕円形で、葉の基部が葉柄(葉の付け根)に向かって狭い(せまい)楔形 (くさびがた)です。

葉の先が尾状(びじょう)で、先端が少し細長く伸びているのも特徴です。

ムラサキシキブ(紫式部)・コムラサキ(小紫)の花・開花時期は6月

ムラサキシキブ(紫式部)/コムラサキ(小紫)は、梅雨の間~初夏に薄紫色の小さな花を多数咲かせます。

色は薄紫色で、花の先が4つに裂け、雄しべ4本、雌しべ1本が花冠(かかん)の外へ突き出るように伸びます。

雌雄同株(しゆうどうかぶ)

ムラサキシキブ(紫式部)/コムラサキ(小紫)は、雌花(めばな)と雄花(おばな)が同じ株につく雌雄同株です。

開花時期

ムラサキシキブ(紫式部)とコムラサキ(小紫)の開花は、6月~8月頃です。小さな花が次々に咲きます。

花姿・花のカタチ

ムラサキシキブ(紫式部)とコムラサキ(小紫)の花は、下半分がつながっている筒のようなラッパ状のカタチをしています。

秋に実るムラサキシキブ(紫式部)・コムラサキ(小紫)の色付き

ムラサキシキブ(紫式部)/コムラサキ(小紫)の果実は、花後に小さな緑色の果実が付きます。9月にもなると、実が薄紫色に色づき始めます。

(写真:ムラサキシキブ(紫式部)の果実の色づきはじめ)

実が熟す時期

ムラサキシキブ(紫式部)/コムラサキ(小紫)ともに果実期は同じです。

9月になると色づきはじめ、10~11月頃になると、実が紫色に熟していきます。

(写真:枝垂れるコムラサキ(小紫)の果実)

艶のある美しい紫色の実・Callicarpa(カリカルパ)

ムラサキシキブ(紫式部)・コムラサキ(小紫)の特徴は、何と言っても鮮やかな光沢のある紫色の実です。

ムラサキシキブ(紫式部)・コムラサキ(小紫)ともに、学名に Callicarpa(カリカルパ)が付いています。

ムラサキシキブ(紫式部)・コムラサキ(小紫)ともに、学名に Callicarpa(カリカルパ)が付いています。

Callicarpa(カリカルパ)は、ギリシャ語で「callos(美しい)+carpos(果実)」という意味です。

雑木の庭に合う、果実を観賞する樹木

ムラサキシキブ(紫式部)・コムラサキ(小紫)は、初夏に薄紫色の小さな花を多数咲かせ、その姿はとても愛らしいのですが、花よりも実の美しさを観賞する目的で植えられることが多い樹木です。雑木の庭によく馴染みます。

枝が撓る(しなる)ようには垂れるコムラサキ(小紫)

赤みを帯びたコムラサキ(小紫)の若い枝

ムラサキシキブ(紫式部)・コムラサキ(小紫)の若い枝は、赤みを帯びた紫色をしています。

(コムラサキ(小紫)の若枝)

若枝には毛(星状毛)がありますが後に無毛になります。

ムラサキシキブ(紫式部)・コムラサキ(小紫)は、どちらも落葉樹(らくようじゅ)です。

ムラサキシキブ(紫式部)とコムラサキ(小紫)は、冬になると葉を落とす落葉樹(らくようじゅ)です。 葉が落ちた後も果実はついています。実(み)は冬の間も残っています。

(葉が落ちた枝と実だけのコムラサキ(小紫))

果実と枝のコントラストが映えるこの時期だけの風情です。

山野で自生しているムラサキシキブ(紫式部)

ムラサキシキブ(紫式部)は「自生種」です。古くから日本に自生している中低木で、山林の湿地や山野に生えています。

ムラサキシキブ(紫式部)が自生している雑木林は環境が良いとはいえません...。葉を食べる葉虫(ハムシ)がきた痕跡が多数あります。

ムラサキシキブ(紫式部)が自生している雑木林は環境が良いとはいえません...。葉を食べる葉虫(ハムシ)がきた痕跡が多数あります。

(写真:自生するムラサキシキブ(紫式部))

自生しているムラサキシキブ(紫式部)は、雑木林など明るい林の中で見られますが、葉が痛んでいることが多く、枝も暴れ四方八方に広がっています。

自生しているムラサキシキブ(紫式部)は、雑木林など明るい林の中で見られますが、葉が痛んでいることが多く、枝も暴れ四方八方に広がっています。

枝や樹形に特徴がなく普通で見逃してしまいそうです(;)

斜上して伸びるムラサキシキブ(紫式部)の枝

ムラサキシキブ(紫式部)は、枝が直立する木立性(直立性)です。

ムラサキシキブ(紫式部)は、枝が直立する木立性(直立性)です。

(写真:ムラサキシキブ(紫式部)の枝)

とくに若い枝は、まっすぐ上や横方向に斜上して伸びます 。

とくに若い枝は、まっすぐ上や横方向に斜上して伸びます 。

(写真:自生しているムラサキシキブ(紫式部)の枝)

「紫式部」の名を誇る、自然美が漂うムラサキシキブ(紫式部)の実

ムラサキシキブ(紫式部)の実は疎らにつき、成長しても枝が下に垂れるようには伸びません。

(ムラサキシキブ(紫式部)の枝)

黄色く紅葉するムラサキシキブ(紫式部)

ムラサキシキブ(紫式部)は、落葉樹(らくようじゅ)です。

ムラサキシキブ(紫式部)は、落葉樹(らくようじゅ)です。

秋になると、赤みのある黄色に紅葉します。

(写真:自生種のムラサキシキブ(紫式部)の紅葉)

ムラサキシキブ(紫式部)の樹形

ムラサキシキブ(紫式部)は、枝や樹形に大きな特徴がなく、花や果実が無い時期は、雑木に交じってなかなか見つけづらいです(汗;)

ムラサキシキブ(紫式部)は、枝や樹形に大きな特徴がなく、花や果実が無い時期は、雑木に交じってなかなか見つけづらいです(汗;)

(写真:ムラサキシキブ(紫式部)の樹形)

葉が散った後のムラサキシキブ(紫式部)

ムラサキシキブ(紫式部)が落葉したあとの枝には、果実が紫色のまま残ります。

ムラサキシキブ(紫式部)が落葉したあとの枝には、果実が紫色のまま残ります。

実の中に種が1つ入っています。野鳥さんが実を食べに来ます。

(写真:落葉後のムラサキシキブ(紫式部))

ムラサキシキブ(紫式部)の冬

ムラサキシキブ(紫式部)の冬は、葉がない枝と実(み)だけになります。

実(み)は自然に落ちていきます。

(写真:ムラサキシキブ(紫式部)の冬姿)

ムラサキシキブ(紫式部)、コムラサキ(小紫)の見分け方・違い

ムラサキシキブ(紫式部)は「自生種」で、コムラサキ(小紫)は「園芸品種」です。一番の違いは、枝と実の付き方です。

ムラサキシキブ(紫式部)は「自生種」で、コムラサキ(小紫)は「園芸品種」です。一番の違いは、枝と実の付き方です。

|

実の付き方 ・自生種のムラサキシキブ(紫式部)は、実(み)の付き方がやや疎ら(まばら)で、間があいた感じに付きます。 |

|

枝の伸び方・枝垂れ方 ・ムラサキシキブ(紫式部)の枝は、上や横方向に直立して伸びます。 |

|

葉と花(実)の付く 位置 ・ムラサキシキブ(紫式部)の果実や花は、葉のすぐわき、葉の根元と同じところから柄(え)が出ています。 |

|

葉のカタチ・鋸歯(きょし) ・ムラサキシキブ(紫式部)の葉は、幅がやや広めで、縁(ふち)の半分以上に鋸歯(きょし)があります。 |

枝が垂れ、実が固まって付いていれば、それはコムラサキ(小紫)です!

(コムラサキ(小紫)の植栽)

流通上、コムラサキ(小紫)も含めて「ムラサキシキブ(紫式部)」の名称で販売されていることが多く混同されやすいですが、園芸品種の正式名は、コムラサキ(小紫)です。

流通上、コムラサキ(小紫)も含めて「ムラサキシキブ(紫式部)」の名称で販売されていることが多く混同されやすいですが、園芸品種の正式名は、コムラサキ(小紫)です。

これどっち?樹形の見分け方・違い

ムラサキシキブ(紫式部)とコムラサキ(小紫)を遠くからでも見分けるには、全体の樹形や枝の流れ(伸び方)を見ます。

ムラサキシキブ(紫式部)とコムラサキ(小紫)を遠くからでも見分けるには、全体の樹形や枝の流れ(伸び方)を見ます。

| ムラサキシキブ(紫式部) 自生種 |

コムラサキ(小紫) 園芸品種 |

|

|

|

|

| ムラサキシキブ(紫式部)の樹高はやや大型で、背丈は2~3m。直立性の中低木です。 | コムラサキ(小紫)の樹高は低めで、背丈は 1~2m程。枝が垂れ、こんもりと茂る低木です。 |

|

| ・日本各地に自生、山林の湿地、山野、雑木林、植物園、和風庭園 | ・一般的に植栽、庭木、公園、植物園、和風庭園、こぼれ種で野生化 |

四季を楽しむ樹木・コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の春夏秋冬

コムラサキ(小紫)は、1年を通して四季折々の姿で庭を彩り、春夏秋冬を楽しめる樹木です。

春以降に新しい枝が伸び、伸びた枝の先に花芽がつき、初夏に小さな花を咲かせ、花後すぐに緑の実が付き、秋は黄色く紅葉し、果実が熟して紫色になり、冬は葉が落ち枝と実を観賞できます。

四季を楽しむ、コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の生垣・年間管理

コムラサキ(小紫)は、生垣や仕切り、アプローチの花壇にも植えられます。

小紫式部通り

小紫式部通り

通行される方に四季折々の風情を楽しんでいただけます。

コムラサキ(小紫)を生垣のように通路側で育てる際は、腰より低めの高さで、幅の広がりを抑え、枝垂れる長さを調整していき、小枝や細い枝は適宜剪定し、枝が貧弱にならないように肥料やりなど年間を通して維持していきます。

コムラサキ(小紫)を生垣のように通路側で育てる際は、腰より低めの高さで、幅の広がりを抑え、枝垂れる長さを調整していき、小枝や細い枝は適宜剪定し、枝が貧弱にならないように肥料やりなど年間を通して維持していきます。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)があるお庭・植栽

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は、季節を通して長く観賞できる植物(樹木)です。自然の趣(おもむき)がある和の庭によく合います。

コムラサキ(小紫)は、和風の店舗用植栽物としてもおすすめです。料亭や旅館の庭先・坪庭、庭園などで植栽されています。

海外から訪れた方々にも「和の趣き」を感じていただけると嬉しく思います。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の育てる場所

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の枝は、弓(ゆみ)のように垂れ、こんもりと膨れるように成長します。枝は1m以上伸び、樹形のバランスを均等に維持する際は周囲の空間が必要です。

他の植物や木、塀などがあると、枝垂れる重心がどちらかへ偏っていきます。

他の植物や木、塀などがあると、枝垂れる重心がどちらかへ偏っていきます。

枝垂れる周囲の空間がとれる場所に植え付けます。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の植え付け・育てる環境

コムラサキ(小紫)の植え付けは2月~3月が適期です。植え付け後はたっぷりと水を与えます。コムラサキ(小紫)は乾燥に弱く、やや湿り気のある土壌を好みます。

庭園などでは、コムラサキ(小紫)が水不足を起こさないために、水辺近くで育てています。

庭園などでは、コムラサキ(小紫)が水不足を起こさないために、水辺近くで育てています。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は株立ち状に育つ落葉低木です。

コムラサキ(小紫)は、1~2m程に成長する落葉低木です。長い枝が枝垂れ風情があります。毎年剪定して新しい枝を育てます。自然な樹形が美しい木ですので、同じ位置で切るような剪定はしません。長い枝を切り、短い枝を伸ばしていきます。

長年育てていると大株になり、株元の幹も太り木のような樹形になります。

(コムラサキ(小紫)の株立ち樹形)

コムラサキ(小紫)のひこばえ

コムラサキ(小紫)は地際辺りからひこばえがあちこちから出てきます。

ひこばえを放置していると、株元がわさわさになります。

伸ばすひこばえ以外は根元から切ります。

株立ち状に育つコムラサキ樹形

コムラサキ(小紫)は株立ち状に育ちます。1~2mに成長します。

地際から出るひこばえは切って株元をすっきりさせておきます。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)を剪定しないまま冬をむかえると、枝先が枯れてドライフラワー状になります。

コムラサキ(小紫)は11月頃まで細い枝に紫の果実が多数つきます。剪定は12月~2月頃が適期です。前年咲いた枝には花が咲きません。

コムラサキの冬の姿

コムラサキ(小紫)を剪定しないまま冬をむかえると、生えた状態でドライフラワー状になります。実は乾燥してやがて枯れほとんどの枝先が枯れ落ち、その枝は来年花が咲きません。

花芽が付く枝

コムラサキ(小紫)は、伸びた新しい枝につきます。

剪定しないままでは、実が付かない枝が伸びるばかりです。

落葉時期の冬剪定で花芽のついていない枝や枯れ枝を付け根(根元)から切り取り、新しい枝を伸ばしていきます。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の剪定・葉が落ちた後の手入れ

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は、冬に葉を落とします。葉が落ちた後は、枝の状態が良く見えます。

(コムラサキ(小紫)の落葉時期の枝の状態)

(コムラサキ(小紫)の強剪定は落葉時期に行います)

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の落葉・紅葉期

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)・ムラサキシキブ(紫式部)の葉は、紅葉して冬は落葉します。黄色に紅葉する葉の色は、やや赤みのある「黄金(おうごん/こがね)色」に黄葉(こうよう/おうよう)します。黄色した後、11月頃から枯れはじめ、茶色に変色して落下します。

葉が乾燥してクシャクシャになり散っていく頃、次に迎える「枝と実だけの姿」になるのはもうすぐです!

葉が乾燥してクシャクシャになり散っていく頃、次に迎える「枝と実だけの姿」になるのはもうすぐです!

散るのを待ちます!(^^)!

(写真:葉が枯れはじめた枝)

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)に細い枝が沢山でてきます・・・?!小枝は切る?

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)に細い枝が沢山でてきます・・・?!小枝は切る?

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は、細い枝(脇芽)がでてきます。小枝の大半は枝先から枯れていきますので、剪定時期を問わず、気が付けば剪定鋏でパチンパチンと切り落としていきます。

コムラサキ(小紫)は細い小枝があちこちに出てきます。

コムラサキ(小紫)は細い小枝があちこちに出てきます。

冬に葉が落ちた頃には沢山の小枝が目立っています。枯れて成長の動きが無い細い枝は、付け根(枝の分かれ目)で切り落とします。

地植えのコムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)がモサモサに・・・!?

地植えのコムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)がモサモサに・・・!?

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は、しっかり根付いてよく芽吹きます。枝もよく伸びます。生長スピードが早く樹形が乱れます。花が咲く前に枝を間引いてすっきりさせておきます。

剪定適期

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の剪定時期は、12月~2月頃です。

春にぐんぐん伸びた枝のまま秋をむかえると枝が混み合います。

枝の先端や途中から切ると、そこから枝分かれして樹形が乱れます。

枝の先端や途中から切ると、そこから枝分かれして樹形が乱れます。

同じ位置で剪定を繰り返すと自然樹形が損なわれます。

枝がぐんぐん伸びる・・・?!成長が早いコムラサキ(小紫)は切り戻し剪定をします。

枝がぐんぐん伸びる・・・?!成長が早いコムラサキ(小紫)は切り戻し剪定をします。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は、 成長が早く枝もよく伸び生育が旺盛です。

春から夏の間で枝が約1mくらい伸びます。

落葉期に長く伸びた枝を「枝の付け根」から切り落とします。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の花芽は、春以降に伸びた新しい枝につきます。落葉期に今年伸びた長い枝を切り詰めます。

枝を切る位置

「枝の付け根」から切り落とし、若い枝(これから伸びる短い枝)を残すようにして、古い枝と新しい枝を更新させていきます。

モサモサになるコムラサキ(小紫)の枝・・・?!剪定・樹形の乱れ・年2回の剪定で手入れします。

モサモサになるコムラサキ(小紫)の枝・・・?!剪定・樹形の乱れ・年2回の剪定で手入れします。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は、手入れを必要とする樹木です。剪定を怠ると、どんどん成長してモッサモッサになります。放置では見苦しくなります。

花が咲く前の剪定 (軽剪定)

初夏になると勢いの強い枝も出てきます。花が咲く前に枝を減らしてすっきりさせます。

落葉時期の剪定

(強剪定)

コムラサキ(小紫)は比較的強剪定に耐えます。落葉期の剪定で伸びすぎた枝を切り詰めて樹形を整えます。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の剪定は、年2回が理想です。2回の剪定が難しいようでしたら、優先するのは落葉時期に行う強剪定です。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の剪定は、年2回が理想です。2回の剪定が難しいようでしたら、優先するのは落葉時期に行う強剪定です。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は生育が旺盛で、次々と脇枝や徒長枝を出します。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は生育が旺盛で、次々と脇枝や徒長枝を出します。

野生のように自由に伸びたコムラサキ(小紫)は迫力もありますが、株の中が密になり、病気や害虫が発生してしまいます。

野生のように自由に伸びたコムラサキ(小紫)は迫力もありますが、株の中が密になり、病気や害虫が発生してしまいます。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は、素朴な感じの野趣(やしゅ)を楽しむ低木です。

樹形や樹勢を乱す徒長枝は、切り落として枝の流れを整えます。

樹形や樹勢を乱す徒長枝は、切り落として枝の流れを整えます。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の葉っぱが枯れてきた!?葉焼け?

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の葉っぱが枯れてきた!?葉焼け?

日がよく当たる場所では、自然な雨だけでは不足になります。水切れを起こすと葉がチリチリになり、触るとパリパリです。枯れてしまう原因にもなります。夏場の乾燥には注意します。

(水切れを起こしたコムラサキ(小紫))

日当たり

日当たり

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は、西日を避けた明るい半日蔭で育てます。

やや湿った環境を好みます。

土の表面が乾いたら、たっぷりと水を与えます。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は、やや湿り気がある環境を好みます。

育てる環境

庭植え(地植え)のコムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は、ほぼ降雨(こうう)のみで育ちますが、「乾燥、水切れ」に弱いです。

湿気がある土壌づくり

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は、水分の富む土壌(どじょう)を好みます。

中庭で育てる、コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)を中庭に植栽する際は、土の乾燥を防ぐために池や小川などを設けて植木を管理しています。

(水がある近くに植えている、中庭のコムラサキ(小紫))

小ぶり・半球形の樹形に仕立てるコムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の枝は、弓状(きゅうじょう:ゆみなり)にしならせて枝垂れます。小ぶりだと半球形の樹形に仕立てることができます。

(写真:半球形の樹形に仕立てたコムラサキ(小紫))

半球形の樹形

半球形の樹形は、中庭や玄関横など限られたスペースに植栽する際に向いています。

樹高を低めに主幹は根元が少し見える程度で、横から見て半円形に刈り込みます。

半球形の樹形を維持するには、枝が地面に付かないようにこまめに剪定して全体を切り詰めていくと小ぶりに育てられます。

半球形の樹形を維持するには、枝が地面に付かないようにこまめに剪定して全体を切り詰めていくと小ぶりに育てられます。

秋風に揺れるコムラサキ(小紫)のを見ていると和風植物の美しさを感じます。

秋風に揺れるコムラサキ(小紫)のを見ていると和風植物の美しさを感じます。

庭のライトアップ(屋外照明)

飛び石などがあるアプローチに、植栽を照らすLED照明(フットライト)を埋め込んで、コムラサキ(小紫)にライトアップして晩秋の風情を楽しむのもいいですね。

山崎造園では、坪庭の設計・施工、照明設置工事も行っております。

足もとの安全、光による防犯、植栽の中に設置する(下から照らす)ライトアップや間接照明の低ボール灯など、庭園灯、LEDソーラーライトについてもお気軽にご相談ください。

植木の手入れから庭工事まで一貫して対応いたします。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の増やし方

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は、挿し木、種からも増やすことができます。

・挿し木

コムラサキ(小紫)の挿し木は、3~4月が適期です。 前の年に伸びた枝を使います。

・種の接種とタネまき

コムラサキ(小紫)の種は、秋に成った実から種を取り出し、乾燥しないように春まで保管します。種まきは、3月~4月、または9月~11月の気候が穏やかになる時期に行います。

・株分け

園芸品種のコムラサキ(小紫)は、株分けで増やすことが出来ます.

自生種のムラサキシキブ(紫式部)は株分けで増やすことはできません。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の葉が散った後は、枝と実の観賞期です。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は落葉低木です。冬に葉を落とします。葉が落ちた後も果実はついています。

落葉した冬のコムラサキ(小紫)が一番お好きだという方も多いです。

枝と実の観賞

枝と実の観賞

コムラサキ(小紫)の「葉が散った枝と実だけの姿」を楽しめる期間は、剪定までの間です。

果実は自然と落ちていきます。

「枝と実付き」を楽しむため、剪定を少し遅らせたいご要望も多くあります。

「枝と実付き」を楽しむため、剪定を少し遅らせたいご要望も多くあります。

観賞のために剪定を遅らせる、コムラサキ(小紫)の冬の手入れ

コムラサキ(小紫)の葉が落ちだしたら、そろそろ枝を切っていく剪定時期なのですが、落葉した冬枯れのコムラサキ(小紫)も風情があります。

(写真:落葉後のコムラサキ(小紫))

観賞を優先

コムラサキ(小紫)の剪定適期は、落葉時の12~2月頃です。この時期は枝と実の観賞時期と重なります。

遅めの剪定

観賞のため剪定を遅らせても、3月上旬までには強剪定と肥料やりを済ませておきます。

地植えのコムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)の手入れ、寒肥・肥料やり

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は、鉢植えでも栽培出来ますが、生育旺盛ですので根詰まりを起こしやすいこともあり、地植えするのが一般的です。

庭植え(地植え)の場合は、肥料を与えなくても育つのですが、やせ地だと土に栄養が無く実付きが悪くなってしまうことがあります。

庭植え(地植え)の場合は、肥料を与えなくても育つのですが、やせ地だと土に栄養が無く実付きが悪くなってしまうことがあります。

育ちが鈍いようなら年に1回、冬の間に(1~2月頃)に油粕(油かすなどの有機肥料)を枝元に施すと生育がよくなります。

コムラサキ(小紫)の害虫・病気になってしまった!?

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)は、病害虫にも比較的強いですが、日当たりと風通しが悪い場所では実付きも悪くなり、茂り過ぎて密になると蒸れやすく、病気や害虫が付くことがあります。

ウドンコ病・カビ病

・コムラサキ(小紫)は、葉が白くなる病気にかかりやすい・・・。

・コムラサキ(小紫)は、葉が白くなる病気にかかりやすい・・・。

全体が粉をまぶしたようになったら「ウドンコ病」かもしれません。

葉の緑色が抜けたようになり、表面が白くカスリ状になっていたら「カビ病」かもしれません。

病気になった枝は切り取り、薬剤を散布し予防します。

剪定せずに放置しておくと、風通しが悪くなり内側の枝が枯れていく原因にもなります。

葉を食べるハムシ(葉虫)

・コムラサキ(小紫)の葉に虫食い穴が!?毛虫の発生、葉を虫に食べられる・・・。

・コムラサキ(小紫)の葉に虫食い穴が!?毛虫の発生、葉を虫に食べられる・・・。

枝垂れる姿を観賞したいけど、残念なことといえば、葉が虫に食われやすいです!!

成虫は葉を食い尽くし、食べられた葉をそのままにしておくとキズ口から変色していきます。見つけたら早めに摘み取ります!

庭園などではこまめな手入れをして虫から予防しています。

カイガラムシ

・コムラサキ(小紫)の枝にブツブツ?!。硬くて丸い虫が付いている・・・。

・コムラサキ(小紫)の枝にブツブツ?!。硬くて丸い虫が付いている・・・。

カイガラムシは樹液を吸って枯らす害虫です。

白い綿状の幼虫が付着して、やがて硬い殻で覆われた「カイガラ虫」が大量発生することがあります。

放置しておくと、びっーしり付きます。吸汁性害虫はなかなか取れません、見つけたらブラシなどをつかってこすり落とします。

白い綿状の幼虫が付着して、やがて硬い殻で覆われた「カイガラ虫」が大量発生することがあります。

放置しておくと、びっーしり付きます。吸汁性害虫はなかなか取れません、見つけたらブラシなどをつかってこすり落とします。

カイガラムシは、風通しが悪く、湿度が高い環境で発生しやすい害虫です。成虫になる前の幼虫の段階で、薬剤を使って駆除し被害を防いでいきます。

コムラサキ(小紫)の楽しみ方、生け花やドライフラワーにも使われています。

【生け花】:枝垂れるコムラサキ(小紫)は、秋の生け花にも使われます。(※生け花には、葉っぱが無い状態で使うことが多いそうです。花屋さんからお聞きしました。)(*^▽^*)

【葉】:葉っぱを乾燥させるとほんのり香りがあります。

季節の一枝

長い枝の「一枝挿し」もいいのですが、小さな容器に季節の一枝を入れるのも粋(いき)です。

ドライフラワー

コムラサキ(小紫)の葉をむしり、実と枝だけにして乾燥させると「ドライフラワー」としても楽しめます。

乾燥するのが早くて簡単にできます。

野趣(やしゅ)を楽しむ樹木・コムラサキ(小紫)

コムラサキ(小紫)は、枝垂れ(しだれ)る姿が美しく、風情と情緒が漂う素朴な感じの野趣(やしゅ)を楽しめる樹木です。

![]() 山崎造園では、造園工事・庭の設計・施工、公共事業(公共施設周辺緑地等)における造園土木工事や記念樹の植栽、植木・垣根の手入れ(剪定・伐採・消毒・刈り込み)など、傾斜や高所作業も行っております。

山崎造園では、造園工事・庭の設計・施工、公共事業(公共施設周辺緑地等)における造園土木工事や記念樹の植栽、植木・垣根の手入れ(剪定・伐採・消毒・刈り込み)など、傾斜や高所作業も行っております。

コムラサキ(小紫)が枯れてきた、粉をまぶしたような葉になっている、枝に虫のようなものが付いている、果実の付きが弱くなった、成長したコムラサキ(小紫)をコンパクトにしたい、増えすぎなどでお困りではないでしょうか?

小紫(コムラサキ)、ムラサキシキブ(紫式部)の剪定・管理、手入れについてもお気軽にお声掛けください。年間管理も承っております。

主要地域 :造園工事・庭リフォームも対応いたします!

兵庫県宍粟市内(一宮町、山崎町、千種町、波賀町)、姫路市、たつの市、揖保郡、佐用郡、神崎郡、朝来市、福崎町、他

高砂市、加古川市、太子町、相生市、赤穂市、加西市、小野市、加東市、三木市、西脇市、明石市、播磨町、稲美町、市川町、神戸市、他 近畿周辺)

緑色の蕾(つぼみ)からピンク色の蕾(つぼみ)に変化

緑色の蕾(つぼみ)からピンク色の蕾(つぼみ)に変化

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)・コシキブ(小式部)

2024.07.03

コムラサキ(小紫)の緑色の蕾(つぼみ)とピンク色の蕾(つぼみ)を同時に見るなら7月だと聞き、一度は見てみたいと何度もここに来ては蕾(つぼみ)の膨らみを観察していました。今はまだ蕾(つぼみ)が多いですが、梅雨の間から8月中旬頃まで次々に花が咲いていきます。

樹形は乱れ、葉はボロボロ。゚(゚´Д`゚)゚。

樹形は乱れ、葉はボロボロ。゚(゚´Д`゚)゚。

コムラサキ(小紫)・コムラサキシキブ(小紫式部)・コシキブ(小式部)

2018.11.13

こちらのお宅は、自然樹形を楽しもうと、何年も放任していたそうなのですが、 「今年は...天候のせいか、枝が見苦しく混み合ってきた」とのご相談でした。

葉がボロボロに・・・。゚(゚´Д`゚)゚。

痛んでいない葉っぱがないくらい...でした・・・。

(コムラサキ(小紫)の実と枝の観賞)

一度は訪れてみたいコムラサキ(小紫)の名所

(『源氏物語』の作者の墓(紫式部墓所)京都府京都市北区)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|