トップページ > 季節の花・ガーデニングを楽しむ

品種の特徴・ロウバイの庭(植栽・剪定・手入れ)

冬に咲く黄色い花木・ロウバイ(蝋梅)の特徴

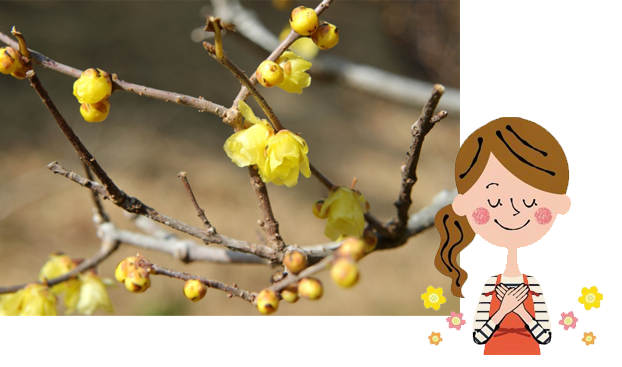

ロウバイ(蝋梅)はロウバイ科の落葉低木です。開花は12月~2月です。冬の寒さの中でも黄色い花を咲かせることで知られています。花びらがまるでロウ細工のような透明感を持つことから「蝋」の字が使われ、「梅」に似た形状の花を持つことが由来とされています。

ロウバイ(蝋梅)の原産地は中国で、別名で「唐梅(からうめ、とううめ)」とも呼ばれます。日本でも古くから和歌や画題としても親しまれています。

また、ロウバイ(蝋梅)の特徴は、花の芳香です。英名で「Winter Sweet(ウィンタースウィート)」と呼ばれるほど濃厚な甘い香りでも知られています。和風庭園や公園、寺院、料亭や茶室の庭など身近なところで植栽されています。

黄金に咲き誇るロウバイ(蝋梅)並木

ロウバイ(蝋梅)は、花の少ない冬の季節に、桜に先駆けていち早く春の訪れを告げる花として知られています。透き通るような淡い黄色の花弁(花びら)が下向きに咲き誇る景観を楽しめる花木です。

(並木状に植栽しているロウバイ)

冬の季節に咲く植物が少ない時期に、一面が黄金色に染めるロウバイは、葉が落ちた木々の中で一際目を引き、周辺全体を彩る存在感があります。

冬の季節に咲く植物が少ない時期に、一面が黄金色に染めるロウバイは、葉が落ちた木々の中で一際目を引き、周辺全体を彩る存在感があります。

ロウバイ(蝋梅)の花は、うつむき加減に咲きます。

ロウバイ(蝋梅)は、花をつける花柄(かへい)が短く、茎が枝に付いているように見えます。花は、枝に対して下向き、または横向きに、うつむき加減に咲きます。

ロウバイの開花時期

ロウバイの開花は、12月~2月です。暖地では12月中旬頃から咲きはじめ、お正月の生け花にも使われています。満開期は1月下旬~2月上旬です。地域によっては、2月中旬頃まで咲いています。

近年は暖冬の影響もあり、開花が少し早まっている様子です。1月中旬になると満開になっている姿も珍しくありません。

近年は暖冬の影響もあり、開花が少し早まっている様子です。1月中旬になると満開になっている姿も珍しくありません。

ロウバイ(蝋梅)の花は小さいです。

ロウバイ(蝋梅)は、ロウ細工のような光沢がある淡い黄色い花が咲きます。太陽の光に当たると透き通るような透明感があります。

花の特徴

ロウバイ(蝋梅)の花は小ぶりで、2~3cm程の大きさです。

触ると柔らかく滑らかな質感です。

ロウバイ(蝋梅)の花を鳥が食べにきます。

ロウバイの蕾(つぼみ)や花は、ヒヨドリや冬鳥が来て食べていくことは珍しくありません。ほぼ食べられてしまうことも・・・。

ロウバイ(蝋梅)が庭に1本あるだけで、思いがけないバードウォッチングが楽しめます。

ロウバイの主な種類・違い・見分け方

ロウバイは、基本種(和蝋梅)、原種(唐蝋梅・倭蝋梅)などいくつか種類があります。庭木に植栽されるロウバイの品種は大きく4つに分類されます。

和蝋梅(わろうばい)は、日本でよく見られる基本的な種です。素心蝋梅(そしんろうばい)、満月蝋梅(まんげつろうばい)、福寿蝋梅(ふくじゅろうばい)それぞれに特徴があり、花姿や香りが違います。

和蝋梅 |

素心蝋梅 |

満月蝋梅 |

福寿蝋梅 |

|||

|

|

|

|

|||

| 特徴:和蝋梅(わろうばい)は、花の中心部が濃い紅紫色で、花びらがやや細長く、先端が尖っています。※花びらの先端が丸みのある和蝋梅(わろうばい)もあります。 | 特徴:素心蝋梅(そしんろうばい)は、花びらも花の中心部も含めて全体が透き通った薄い淡黄色です。花びらの幅が細めです。 庭木で植栽されている多くがこの品種です。 |

特徴:満月蝋梅(まんげつろうばい)は、花の中心部に赤褐色の輪があり、全体的に淡黄色が濃いめで、ロウバイの中では大輪です。丸みのある型をしています。

|

特徴:福寿蝋梅(ふくじゅろうばい)は、花びらも花の中心部も含めて全体が鮮やかな濃い淡黄色です。花はやや大きめで、花びらに幅があり丸みがあります。 |

|||

| 香り:和蝋梅(わろうばい)は、香りがあまりしません。甘さが薄い微か(かすか)な香りです。 | 香り:素心蝋梅(そしんろうばい)の香りは、フローラルで甘くてあたたかみのある濃厚な香りです。 | 香り:満月蝋梅(まんげつろうばい)の香りは、フルーティな甘い香りがします。 | 香り:福寿蝋梅(ふくじゅろうばい)の香りは、ほのかに甘い香りがする程度です。 |

ロウバイの基本種は、和蝋梅(わろうばい)です。

ロウバイ(蝋梅)には、いくつか種類がありますが、基本種は花の中心が濃い紅紫色をした和蝋梅(わろうばい)です。

(写真:和蝋梅(わろうばい) )

花びらの幅が細めの和蝋梅(わろうばい)

単に「ロウバイ」といわれるのは、和蝋梅(わろうばい)のことです。

基本種の和蝋梅(わろうばい)は、花びらの幅が細目なのも特徴です。

丸みのある和蝋梅(わろうばい)

近年、花びらの先端が丸みのある和蝋梅(わろうばい)も多く見るようになりました。

花びらが細長い基本種の和蝋梅(わろうばい)は品格があり古風な庭に良く合います。

花びらが丸みを帯びた和蝋梅(わろうばい)は優しい印象で和モダンな庭に映えます。

花の中心が濃い紅紫色の和蝋梅(わろうばい)

和蝋梅(わろうばい)は、庭園や茶室の庭などでも植栽されています。光沢がある淡黄色の花に濃い紅紫色がアクセントになっています。ロウバイの中でも原種らしい和の風情が漂っています。

(和蝋梅(わろうばい)の植栽)

(和蝋梅(わろうばい)の満開)

(和蝋梅(わろうばい)は、花が小型の品種です)

花の中心部が濃い紅紫色の和蝋梅の花

和蝋梅(わろうばい)の花は、花の中が濃い紅紫色で花びらの幅がやや細めです。ロウバイの中でも和蝋梅は、花の大きさが小ぶりです。

透明感のある薄い淡黄色、素心蝋梅(そしんろうばい)

素心蝋梅(そしんろうばい)は、ロウバイの代表格です。公園樹や庭木に植えられている多くは、素心蝋梅(そしんろうばい)です。ロウバイの品種の中でも開花期間が長く早春まで咲いています。

(素心蝋梅(そしんろうばい)の満開 )

(公園に植栽されている素心蝋梅(そしんろうばい) )

透明感がある素心蝋梅(そしんろうばい)の花

素心蝋梅(そしんろうばい)の花は、他の品種に比べ透明感のある薄い淡黄色が特徴です。花びらの色も中心部の色も含めて全体が薄い淡黄色です。

縁起のよい花木・名前に「福」と「寿」がつく祝い樹、福寿蝋梅(ふくじゅろうばい)

福寿蝋梅(ふくじゅろうばい)は、素心蝋梅(そしんろうばい)に比べ、花の色が鮮やかな濃い淡黄色です。花びらの色も花の中心部も含めて全体が淡黄色です。

(福寿蝋梅(ふくじゅろうばい)の満開)

丸みのあるカタチをした福寿蝋梅(ふくじゅろうばい)の花

福寿蝋梅(ふくじゅろうばい)の花は、蕾のカタチが丸く花びらに幅があります。ロウバイの中でも花がやや大きめです。

福寿蝋梅(ふくじゅろうばい)と素心蝋梅(そしんろうばい)は、よく似ています。

福寿蝋梅(ふくじゅろうばい)と素心蝋梅(そしんろうばい)は、どちらも淡黄色で似ています。

素心蝋梅(そしんろうばい)の花色は、透明感がある薄い淡黄色で、福寿蝋梅(ふくじゅろうばい)の花色は、鮮やかな濃い淡黄色で丸みがあり、花のカタチと色合いで見分けられます。

花の中心部に赤褐色の輪、満月蝋梅(まんげつろうばい)

満月蝋梅(まんげつろうばい)は、蕾(つぼみ)が丸くふっくらしたカタチで、下向きに付いている花の中を覗くと紅紫色の縁が見えます。満月蝋梅(まんげつろうばい)は、花の中(花芯)が見えるようにやや背丈を高めに育て、枝を伸ばすよう仕立てると映えます。

丸みのあるカタチをした満月蝋梅(まんげつろうばい)の花

満月蝋梅(まんげつろうばい)は、花の中に紅紫色の輪が入っていることから「満月」の名が付いています。別名「九州満月」ともいわれます。蕾が丸く花びらは濃い淡黄色です。

ロウバイ(蝋梅)の樹形・仕立て方

庭木の仕立て方(樹木の姿)は、一本立ちと株立ちに分かれます。

株立ち(かぶだち)は、地際から複数の幹が立ち上がっている樹形です。一本立ちは、単幹(たんかん)とも呼ばれ、幹が一本の樹形です。

庭木の仕立て方(樹木の姿)は、一本立ちと株立ちに分かれます。

株立ち(かぶだち)は、地際から複数の幹が立ち上がっている樹形です。一本立ちは、単幹(たんかん)とも呼ばれ、幹が一本の樹形です。

ロウバイ(蝋梅)は、一本立ち、株立ち、どちらでも育てることができます。一本立ちか株立ちかで樹姿の印象が違ってきます。

※地植えのロウバイは、「株立ち」に仕立てるのが一般的です。

一本立ち |

株立ち |

|

|

|

|

一本の主幹が立ち上がったロウバイの「一本立ち」です。 上の方で枝分れする樹形です。成長が不安定の場合、添え木を地面に埋め込み幹や枝を支えます。 |

地際(根元)から複数の幹が立ち上がったロウバイの「株立ち」です。 数本の幹に栄養が分散されるため、1本の幹が細く繊細で自然味のある柔らかい雰囲気になります。 |

存在感のある、一本立ち風のロウバイ(蝋梅)

主幹が太い一本立ちは、地際から一本の幹を伸ばして上の方で枝が分岐する樹形です。枝葉が上方で茂ります。株元にはこの時期に緑の葉が瑞々しく育つ水仙(すいせん)を植栽されているお庭も多いです。

自然樹形が美しい、存在感のあるロウバイ(蝋梅)の株立ち樹形

ロウバイ(蝋梅)は、細い枝が横に広がる自然樹形が美しい樹木です。一つひとつの花は小ぶりですが、密集して咲き存在感を放ちます。

(自然味のあるロウバイ)

ロウバイ(蝋梅)は、枝先が細く湾曲しながら横へ広がり優雅な樹形をつくります。

ロウバイ(蝋梅)は、枝先が細く湾曲しながら横へ広がり優雅な樹形をつくります。

自然樹形でロウバイを植え付ける際は、枝が広がる空間を大きめに広くとります。

ロウバイ(蝋梅)の樹高・背丈

ロウバイは落葉低木です。樹高は約4メートルに達することもありますが、庭木で育てるロウバイの背丈は、約2~4m程度の高さで育てます。

(ロウバイの植栽)

ロウバイの成長

ロウバイは環境によっては、5mにまで成長することもありますが、毎年剪定を行い樹形を整えます。

坪庭・中庭など小さく育てるロウバイ(蝋梅)の樹高

ロウバイ(蝋梅)を坪庭・中庭など限られたスペースで育てる際は、剪定で高さをコンパクトに枝張りは広げ過ぎずに仕立てることができます。また、庭の植栽は、ロウバイの周辺にグリーン系の植物を一緒に植えると冬の庭も華やかになります。

(和蝋梅(わろうばい)が咲く庭)

(小さく仕立てている和蝋梅)

坪庭や玄関前などで育てるロウバイ(蝋梅)の樹高(背丈)は、約1,5m~2mくらいに整えるのが一般的です。

公園等、人通りがある場所で育てるロウバイ(蝋梅)の樹形

ロウバイ(蝋梅)は自然な樹形が魅力の樹木ですが、公園樹のように人通りがある場所で育てるロウバイ(蝋梅)は、枝の広がりをおさえ上に伸びるように剪定します。

(写真:公園樹のロウバイ)

公園樹のロウバイ(蝋梅)は、株立ちの幹が2~5本程度に仕立てるのが一般的です。

公園樹のロウバイ(蝋梅)は、株立ちの幹が2~5本程度に仕立てるのが一般的です。

人通りが多い場所で枝を広げると通行の妨げになるどころかロウバイ(蝋梅)の枝先が折れて痛む要因になります。通行に面したロウバイ(蝋梅)は、縦に伸びるように横の広がりをおさえ、枝を間引いてスリムな樹形を維持しています。

ロウバイの植樹・植栽(植え付け)

植え付け適期

ロウバイの植え付けは、落葉期に行います。

ただし真冬を除く11月から3月頃とされており、ぐっと冷え込む1月や2月に植え付けると枯れることがあり避けます。

寒冷地は凍結防止のため春植えをおすすめしております。

苗木の植え付けから約3~4年で花芽が付きます。(環境によっては4~5年かかることもあります)

場所

ロウバイは、半日陰~日がよくあたる場所に植えます。

多少日陰になる場所でも十分生長しますが、日がよく当たる方が花付がよくなります。

幹・樹皮

ロウバイの幹は直立し、樹皮は灰褐色で小さい皮目が多いのも特徴です。樹皮がまだ赤褐色をしている幹は、発育枝(徒長枝)を活かした予備枝です。

土壌

ロウバイは過湿に弱く水はけのよい場所が適しています。

梅雨時期に長雨が続くと根腐れを起こして葉がしおれたり枯れることもあります。かといって乾燥しすぎる場所もよくありません。

水はけが悪い場所は、株元をやや高めに「盛り土」をするなどで排水のよい環境にします。

地植え(庭植え)のロウバイ(蝋梅)

ロウバイは四季を通じて楽しめる樹木です。冬には黄色い花が咲き、その香りに癒されます。春には実をつけ、夏には新しい葉が生い茂り鮮やかな緑の姿を見せてくれます。秋には葉が黄色く色づき、庭に風情のある落ち着いた空間をつくりだします。

ロウバイは移植を嫌います。地植え(庭植え)する場合は、これから成長する高さや広さ、樹形や周囲との間隔も考慮して育てる場所を選ぶようにします。

(地植え(庭植え)のロウバイ)

ロウバイ(蝋梅)の剪定・絡み枝が多く枝が暴れます。

ロウバイは絡み枝が多く出てきます。樹形が乱れがちになります。毎年剪定して不要枝や徒長枝を切り、新しい枝を伸ばしていきます。 ロウバイの剪定は、花後の2月下旬から3月上旬が最適です。この時期に剪定を行うことで、新しい枝に花芽が付き、翌年の開花量を増やすことができます。

ロウバイ(蝋梅)の剪定・小枝は付け根(分かれ目)で切るのが基本

ロウバイは細枝が多く手に負えない程、ほんとうに沢山の枝が出てきます。内側に向かって伸びる枝は、日当たりが悪くなる原因になります。不要な長い枝や交差する枝を切り取ります。枝を切る際は枝の付け根(分かれ目)で切るのが基本です。

枝の分かれ目で切るロウバイの剪定

絡み枝や小枝の切り残しがあるとそこから新しい枝が出てきて樹形が乱れてくる要因にもなります。

仕立てる樹形の枝ぶりを想定しながら、伸ばす枝が引き立つように不要枝を切っていきます。

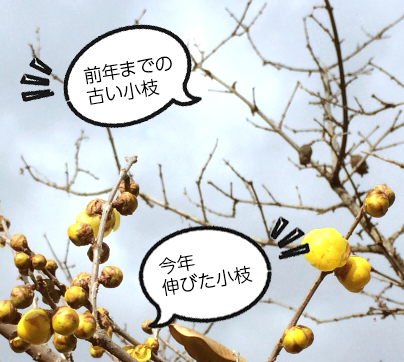

ロウバイ(蝋梅)の手入れ・古い小枝には、ほとんど花がつかない・・・。

ロウバイ(蝋梅)の花芽は6~7月頃、春以降に伸びた新しい小枝に付きます。前年までの古い小枝から新しい花芽は出てきません。

ロウバイは春以降に小枝が伸び、その枝に花芽を付けます。

ロウバイの古い小枝をそのままにしておくと、花芽が付かない枝が増えるばかりです。

花後の手入れ

ロウバイは小枝が増えます。

枝の剪定は花後の2~3月頃に、枝の先端部を切って新しい枝を伸ばしていきます。

ロウバイ(蝋梅)の手入れ・不要枝

ロウバイ(蝋梅)は、短い枝の枝先に花芽をつけます。他の枝と比べてぐんぐん上に向かって真っすぐ勢いよく伸びる枝は徒長枝(とちょうし)です。

(勢いよく伸びるロウバイ(蝋梅)の徒長枝)

徒長枝の剪定

ロウバイ(蝋梅)の徒長枝(とちょうし)は樹形を乱します。早いうちに根元から切り落とします。

ロウバイ(蝋梅)の剪定・先端ばかり切った姿・・・!?

ロウバイの枝が伸びるからといって、先端ばかりり詰めると、内部が混み合います・・・。混み合う枝は、透かし剪定を行い、枝数を少なめにします。

ロウバイ(蝋梅)の強剪定

ロウバイの強剪定は、太めの枝を残し残す枝の伸びる方向を定め、毎年剪定していきます。剪定時期は、花後の2月下旬~3月頃です。

ロウバイ(蝋梅)の剪定・大きくなりすぎたロウバイの幹をばっさり・・・!?

ロウバイの木が大きく育ち過ぎた・・・、ロウバイの樹高をおさえるために全体を小さくする必要が出てきた場合は、主幹(しゅかん)をばっさり切るのは大胆ですが一つの方法として有効です。

ロウバイの木が大きく育ち過ぎた・・・、ロウバイの樹高をおさえるために全体を小さくする必要が出てきた場合は、主幹(しゅかん)をばっさり切るのは大胆ですが一つの方法として有効です。

ロウバイの主幹を短くする際は、切り口の下に、枝を残すことが重要です。

下枝も伸び、新たに芽が出てきます。

ロウバイ(蝋梅)の剪定・仕立て直し

ロウバイ(蝋梅)は寒い冬に咲き、積雪がある地域では雪の重みによる枝折れも時々見られます。細い枝や枯れて乾燥した枝は硬くなり、ポキッと折れてしまいます。

ロウバイ(蝋梅)は寒い冬に咲き、積雪がある地域では雪の重みによる枝折れも時々見られます。細い枝や枯れて乾燥した枝は硬くなり、ポキッと折れてしまいます。

ロウバイの太い幹は硬いです。専門業者にお任せいただければと思います。

同じ位置で剪定を繰り返した・・・!?

ロウバイ(蝋梅)の枝を剪定する際、毎年同じ位置で切っていると、切り口がコブ状なります・・・。

ロウバイ(蝋梅)の枝を剪定する際、毎年同じ位置で切っていると、切り口がコブ状なります・・・。

(「こぶ仕立て」になったロウバイの姿)

太い枝(主幹)から広い角度で放射状に枝が伸びる樹形は、迫力もあり個性的な樹形ではあるのですが、自然美が損なわれ、ロウバイとしては不向きです・・・。

切り口がコブ状になっているロウバイ・・・

ロウバイ(蝋梅)の枝を同じ部位で剪定をくり返すと、「枝コブ」になります。

ロウバイ(蝋梅)の枝を同じ部位で剪定をくり返すと、「枝コブ」になります。

枝コブ

ロウバイは自然な樹形が魅力です。切り口の枝コブは、ゴツゴツしていて見栄えも悪く、自然樹形からは程遠い印象になってしまいます。

(切り口がコブ状になっているロウバイの枝)

切り口

ロウバイの切り口がコブ状になって見苦しくなった樹形は、1度こぶの下まで切り戻しをすることで、新しい枝を伸ばして仕立て直しできます。

ロウバイ(蝋梅)の主幹を切る「芯止め」

ロウバイ(蝋梅)の仕立て直しや、樹高を低くコンパクトにしたい場合、主幹を切って上に伸びる生長を止め、新しい枝(側枝)を発生させて仕立て直しができます。

(太目の枝を切ったロウバイの切り口)

太目の枝や主幹を任意の高さで切る際は、枝の分岐部まで切り戻します。

(ロウバイ(蝋梅)の芯止め・切り戻し剪定)

分岐している枝がない場合は、主幹を切った切り口の下の枝を成長させ、新たな芽を育てていきます。

分岐している枝がない場合は、主幹を切った切り口の下の枝を成長させ、新たな芽を育てていきます。

ロウバイ(蝋梅)のひこばえ

ロウバイ(蝋梅)は、根元からひこばえが多く出てきます。蘖(ひこばえ)は、太い幹や根元から出る「孫(ひこ)」と呼ばれる芽です。ロウバイ(蝋梅)は根元から次々に蘖(ひこばえ)が出てきます。基本的に蘖(ひこばえ)は切り取ります。

(株元からひこばえが生えるロウバイ(蝋梅))

徒長枝(とちょうし)やひこばえは、必要に応じて残すこともありますが、枝や幹の勢いを弱める枝や樹形を乱す枝は切り取ります。

ロウバイ(蝋梅)の剪定・幹や枝の途中から出てくる胴ぶき枝(どうぶきえだ)

ロウバイ(蝋梅)の枝は、絡み枝や不要枝も多く、幹や枝の途中から出てくる胴ぶき枝(どうぶきえだ)や、真っすぐ上に伸びる徒長枝など驚くほど枝が暴れてきます。枝の手入れをしないままでは、不要枝にも栄養を取られてしまい成長に影響を及ぼします。

(幹から左右対称に伸びた枝)

ロウバイ(蝋梅)は、枝が湾曲しながら横へ広がる優雅な樹姿が美しく、規則性がある枝は、自然樹形のロウバイ(蝋梅)には不向きです。

ロウバイ(蝋梅)の枝は、互い違いになるように伸ばす枝だけ残して、細い枝や不要枝は取り除いていきます。

ロウバイ(蝋梅)の枝は、互い違いになるように伸ばす枝だけ残して、細い枝や不要枝は取り除いていきます。

ロウバイ(蝋梅)の剪定は年に2回、落葉時期と花後に行います。

ロウバイ(蝋梅)の花後は、剪定時期です。新たに伸ばす枝を見据えて不要枝を剪定し、日光が入るように風通しをよくしておくと、毎年、沢山の花を咲かせることができます。

(ロウバイの満開期、手入れが良いロウバイの枝)

ロウバイの剪定は、花後が適期です。

(剪定前のロウバイ)

ロウバイ(蝋梅)の花が終わる3月頃になると、花がほとんど付いていない不要な小枝がたくさん伸びています。四方八方に暴れた枝のまま翌年を迎えるともっと乱れます。

ロウバイ(蝋梅)の花が終わる3月頃になると、花がほとんど付いていない不要な小枝がたくさん伸びています。四方八方に暴れた枝のまま翌年を迎えるともっと乱れます。

(ロウバイの枝の切り口)

少し太い枝を切る際は、切り口は斜めに切ります。

ロウバイ(蝋梅)の花芽ができる時期は、6~7月頃です。

ロウバイの花芽は、6~7月頃、春以降に伸びた枝につきます。この時期に剪定すると花芽を切ることになります。

花芽が成長する初夏から夏にかけては葉もよく茂ります。ロウバイは過湿に弱く湿気を嫌います。花芽ができる前、葉が覆うように茂る5月頃は、軽く剪定できる時期です。長雨の前に枝を間引いて風通しをよくしておきます。

ロウバイの初夏は、若い実が付いています。

(初夏のロウバイ、多い茂る枝葉)

ロウバイは夏になると実が付き乾燥していきます。

(夏のロウバイ、多い茂っている枝葉)

蕾(つぼみ)がふくらみ出す落葉時期は、枝や花芽の状態もよく分かります。

11月にもなると葉が落ち、蕾(つぼみ)が見え出します。不要枝や乱れた枝、蕾(つぼみ)が付いてない細い枝などを軽めに剪定して枝を整えるのが、晩秋に行う「軽剪定」です。

(剪定前のロウバイ)

落葉時期は、ロウバイの小枝がよく見えます。軽剪定を行う時期です。

ロウバイの軽剪定は、落葉時期(11月頃~12月上旬)が適期です。

花芽がはっきりしてくる落葉時期(11月頃)に、混んだ枝や花芽のつかなかった枝を軽く剪定して、開花時の日当たりや風通しをよくします。

(剪定前のロウバイ)

落葉時期に行う軽剪定

枯れた枝や重なった枝、伸びすぎた枝も、蕾(つぼみ)のない貧弱な枝は、この時期に切り取っておきます。

ロウバイの蕾(つぼみ)

晩秋はロウバイの蕾がかなり膨らんでいます。なるべく蕾を残すようにして枝先は花芽の上で切るようにします。

(小枝を手入れしているロウバイの開花時)

蝋梅の観賞

ロウバイ(蝋梅)の開花は、葉がなく枝ぶりがよく見えます。

長く伸びた枝や不要枝を剪定して風通しをよくしておき観賞期をむかえます。

ロウバイの強剪定は、花後(2月下旬~3月頃)が適期です。

ロウバイの花を上手く咲かせるためには、剪定が欠かせません。花後は本格的な強剪定ができる時期です。

ロウバイの剪定は、花後から新芽が出る2~3月頃までに行い、風通しと日当たりを良くしておきます。

ロウバイの剪定は、基本的に毎年おこないます。

落葉時期と花後の年2回剪定するのが理想的ですが、年1回(花後)の剪定だけでも毎年おこなっていれば、それほど大きく樹形が乱れることはありません。

ロウバイの剪定時期

| 〇 | :落葉時期(11月頃~12月上旬)に枯れている小枝や不要枝を軽く剪定 |

| ◎ | :花後(花が終わった2月下旬~3月頃)に強剪定 |

| △ | :5月を過ぎた頃、葉が覆うように茂ってきた場合は、花芽ができる前に長く伸びた枝や不要枝を剪定して風通しをよくしておきます。 |

| × | :6~7月頃に花芽ができます。この時期に剪定すると花芽を切ることになります。 |

(ロウバイは絡み枝が多く枝が暴れます )

ロウバイ(蝋梅)の花を観賞する時期は、枝がよく見えます。不要枝ばかりでは花が隠れてしまいます。落葉時期に軽剪定を行い、枯れ枝、絡み枝、花が付いていない、不要枝(ふようし)等をできるだけ切り取っておきます。

ロウバイ(蝋梅)の花を、きれいに沢山咲かせる剪定

ロウバイは、今年伸びた新しい枝に花芽を付けます。ロウバイの花をたくさんきれいに咲かせる剪定方法は、長い枝は元部から切り詰めて、短い枝(小枝)を増やすようにします。

落葉時期に「軽剪定」をする際は、切る枝に花芽を5~6芽は残しておくのが、沢山花を咲かせるポイントです。

ロウバイ(蝋梅)がある庭

奥ゆかしい慎み(つつしみ)があるロウバイの姿は、

質素ながらも上品な美しさがあり、和の趣(おもむき)が漂っています。

奥ゆかしい慎み(つつしみ)があるロウバイの姿は、

質素ながらも上品な美しさがあり、和の趣(おもむき)が漂っています。

ロウバイ(蝋梅)の葉

ロウバイの葉は、花後に芽吹きます。葉の形状は長楕円形で先は尖っています。

葉脈が強く出るのも特徴です。

新葉の頃はやや薄く、成長した葉は表面にザラつきがあります。

葉が黄色く黄葉(コウヨウ)するロウバイ(蝋梅)

ロウバイの葉は、晩秋になると葉が緑から黄色く黄葉(こうよう)します。ロウバイは赤く紅葉はしません。

落葉時期

ロウバイは11月にもなると葉が落ちます。葉が随分と落ちて寂しくなった頃、蕾が膨らみ出します。

ロウバイ(蝋梅)の実(み)・・・?これは偽果(ぎか)です。

ロウバイは、花後の春に「葉」が付き、夏は葉が茂り、初夏にかけて実(み)が付きます。

ロウバイの実果期は5月~12月です。夏に付いた実(み)は秋にかけて黄色味を帯びた色になります。

ロウバイの実果期は5月~12月です。夏に付いた実(み)は秋にかけて黄色味を帯びた色になります。

でも、これ・・・。

一般的にも実(み)と呼んで浸透しているのですが、偽果(ぎか)といって、花托(かたく)が花期後に発達して果実のようになったものです。中には種(タネ)が入っています。字のごとく、果実のように見えるニセモノの果実です。すごーく簡単にいえば種袋です。

ロウバイの偽果(ぎか)は乾燥します。

ロウバイの偽果(ぎか)は、秋に熟し、やがて乾燥します。

乾燥したらタネを採取できます。

ロウバイの枝に、卵型の大きなミノムシのようなものがぶら下がっています。

これは、落ちていない乾燥した偽果(ぎか)です。

ロウバイの花が咲き出した頃に、まだ偽果(ぎか)が、ついているのは珍しくありません。

(※ただ・・・、花が咲く頃になると、袋の中の種はすでに零れ(こぼれ)落ち、中に何も入っていないことが多いです;)

ロウバイの種(タネ)

地面に落ちた偽果は、殻のようなスカスカの筋だけになっています。

乾燥した実(偽果)を割ると中には、種が5~20個入っています。

※ロウバイの葉や種は有毒です。口にしないよう注意してください。

生け花には、香りが強い素心蝋梅(そしんろうばい)か満月蝋梅(まんげつろうばい)

ロウバイ(蝋梅)の花は、12月~2月頃まで咲いています。正月の花飾りにも使われています。

生け花には、花の香りが強い「素心蝋梅(そしんろうばい)」か、「満月蝋梅(まんげつろうばい)」が多く使われます。玄関や部屋の中に芳しい(かんばしい)香りが漂います。

ロウバイ(蝋梅)の花名の由来

ロウバイの漢名は、「蠟梅(ろうめい)」です。ロウバイの和名は、漢名の音読みで「蠟梅(ろうばい)」です。

和名の由来は、花びらが蝋(ろう)細工のような半透明で、花の色が蜜蝋 (ミツロウ)に似ている、花のカタチが梅(ウメ)に似ていることから『ロウバイ(蝋梅)』となった説があります。

ロウバイの花名には色々な由来があり、同じ時期に咲く梅と似ている、12月(臘月)に咲くことから臘梅(ろうばい)という説もあります。

ロウバイ(蝋梅)とウメ(梅)は似ています。ロウバイ(蝋梅)は、ロウバイ科です。

ロウバイ(蝋梅)の名前に「梅(ウメ)」が付いていますが、ロウバイはウメ科の品種ではありません。ロウバイ(蝋梅)は、ロウバイ科です。

ロウバイの枝付きや蕾の付き方が、ウメ(梅)と似ています。花が咲く時期も同じ頃です。

ロウバイも梅(うめ)も、どちらも雪中四友(せっちゅうのしゆう)の花です。

「ロウバイ」の名が付く、チョコレート色の「クロバナロウバイ」は落葉低木です。

ロウバイ科の「クロバナロウバイ(黒花蝋梅)」は、チョコレート色の花を咲かせる個性的な落葉低木です。フルーティな甘い香りがします。

花の色は、外側の花びらが「黒に近い赤褐色のチョコレート色」で、中心部は「ワイン色」になり、蕾(つぼみ)が開いていく色合いと甘い香りを楽しめる植物です。

クロバナロウバイ(黒花蝋梅)は、樹高1m程度の落葉低木で、地下茎を伸ばして広がります。春から初夏は、光沢のある緑葉とチョコレート色の花が印象的です。秋は黄葉します。

クロバナロウバイ(黒花蝋梅)の開花は、5~6月です。日向~半日陰で育つ関東以南の暖地向きです。

クロバナロウバイ(黒花蝋梅)の開花は、5~6月です。日向~半日陰で育つ関東以南の暖地向きです。

澄んだ冬の空気に映えるロウバイ(蝋梅)がある庭

ロウバイ(蝋梅)は、冬の冷たい空気感と静けさの中にひっそりと咲くとても趣のある樹木です。 生け花や茶花、庭木として利用されています。楚々(そそ)とした花姿は、園芸愛好家のみならず、見る人を惹き(ひき)つけます。

ロウバイ(蝋梅)は、四大香木のひとつです。

香りが強い花を持つ4種類の樹木のことを「四大香木」(よんだいこうぼく)といいます。

四大香木:「春」の沈丁花(じんちょうげ)、「夏」の梔子(くちなし)、「秋」の金木犀(きんもくせい)、そして「冬」の蝋梅(ろうばい)です。

ロウバイ(蝋梅)の甘い香りは、英名「Winter Sweet(ウィンタースウィート)」と呼ばれ、ボディソープや石鹸、香水などの原料にもされています。

早春の画題、冬に咲く四種類の花「雪中四友(せっちゅうのしゆう)」

雪中四友:雪中四友(せっちゅうのしゆう)は、冬に咲く4種類の花のことで、梅(ウメ)、水仙(スイセン)、茶梅(ツバキ・サザンカ)、そして蝋梅(ロウバイ)は、春の訪れを告げる早春の画題になる花です。

ロウバイ(蝋梅)は、「雪中四友」(せっちゅうのしゆう)と呼ばれる一つです。

(写真:「雪中四友」ロウバイとウメとスイセンを植樹)

冬の庭に「雪中四友」を創造するのも風情があります。

(写真:「雪中四友」ロウバイとスイセンの植樹)

冬景色に映えるロウバイ(蝋梅)

ロウバイ(蝋梅)は、雪が積もる頃に花が咲いています。ロウバイの花は茎が短く、花が下向きに付いていることから、少しばかりの雪の重みにも耐えられています。

うつむきに咲くロウバイの花にも雪が積もり、コントラストが映えます。

ロウバイ(蝋梅)の生垣・香りの花通り

ロウバイは四季を楽しめる落葉低木です。枝が密に茂り強剪定にも耐えられ、生垣風に植栽できます。冬から早春にかけて沢山咲いた黄色い花が見事です。冬の景観に映えます!

(ロウバイの生垣)

ロウバイが黄色く紅葉したあと、葉が散ったロウバイの樹形は、密に茂った枝が露わになります。ロウバイは小枝が増える特徴を活かして、生垣風に植栽することもできます。生垣風に仕立てるロウバイは枝を密に茂らせます。

(庭で「雪中四友」ロウバイとスイセンの観賞)

(鉢植え栽培のロウバイ(蝋梅))

(公園に植栽されているロウバイ)

ロウバイの根(ね)の性質

ロウバイは直根性の樹木です。根が地中に深くまっすぐ伸びていく性質です。

(ロウバイがある和風の庭)

成長したロウバイの移植はやや難易です。一度植えたら移植はしない方がよいです。

成長したロウバイの移植はやや難易です。一度植えたら移植はしない方がよいです。

![]()

山崎造園は、エクステリア(外構)工事・造園土木工事、庭の設計から施工、アフターフォロー、メンテナンス等、庭木の剪定・手入れ・年間管理も承っております。

ロウバイの植樹、剪定、枝の手入れ、高所作業も対応しております。家の建て替えなどで庭木の移植をする際は十分配慮して行います。庭工事の大小にかかわらずお気軽にご相談ください。

主要地域 :造園工事も対応いたします!

兵庫県宍粟市内(一宮町、山崎町、千種町、波賀町)、姫路市、たつの市、揖保郡、佐用郡、神崎郡、朝来市、福崎町、他、高砂市、加古川市、太子町、相生市、赤穂市、加西市、小野市、加東市、三木市、西脇市、明石市、播磨町、稲美町、市川町、神戸市、他 近畿周辺

野生化したロウバイ(蝋梅)の枝に黒い袋

2023.1.17

山々では、ロウバイ(蝋梅)が咲き出しました。ロウバイの枝に、卵型の大きなミノムシのようなものがぶら下がっていました。

これは、中に種(タネ)が入っていた偽果(ぎか)です。乾燥していますが落ちずに、たくさん枝に残っていました。

ここに訪れたのは、ロウバイが山の中で自生していると聞き、登ってきたのですが、 自生ではありませんでした。近くに集落の跡もあり、園芸用に栽培されていたロウバイが野生化したものと思われます。

山崎造園のブログ「野生化したロウバイ(蝋梅)の枝に黒い袋」の記事でも紹介しています。

2月~3月 兵庫県の見どころ

宍粟市は兵庫県中西部に位置し、地域の人々により守り育てられている“豊かな自然”や、

四季折々の花が咲き誇る“花の名所”が各地にあります。

宍粟市に隣接するおすすめ観賞スポットに是非訪れてください。

御津自然観察公園「世界の梅公園」

播州綾部山梅林に隣接し、展望台からは瀬戸内海が一望できる

「世界の梅公園」は、異国情緒(いこくじょうちょ)あふれる中国風の建物と、

世界の梅が調和した風光明媚(ふうこうめいび)な公園です。

公園内には日本をはじめ、中国、韓国、台湾など各国の梅が約315品種、1,250本が植えられています。

(写真下→「世界の梅公園」内のロウバイ(蝋梅))

・ 平成5年に開園、兵庫県たつの市

・ 梅の開花時期 2月~3月

・ 紅梅、白梅、約315種・1,250本

・ 観梅期間は有料

・ 詳しくは→

世界の梅公園

(たつの市のホームページへ)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|