トップページ > 季節の花・ガーデニングを楽しむ

地植え(庭植え)のスノードロップがある庭・特徴・育て方・品種の違い

スノードロップ(Snowdrop)の特徴

スノードロップ(Snowdrop)は、ヒガンバナ科の多年草(球根植物)です。 まだ寒い早春の2月~3月に咲きます。花は1つの茎に一輪、白い花が垂れ下がって付きます。別名で「雪のしずく」とも呼ばれています。花は陽が当たると開き、夕方になると閉じます。花姿は、大きな花びらが外側に3枚、その中に小さな花びらが3枚ある6弁花です。内側の花びらに緑色の斑が入るのもスノードロップ特徴です。

夏は地上部が枯れ休眠します。スノードロップは、地植え(庭植え)できるほか、鉢植えや花壇でも栽培できます。植物園や雑木林等、身近なところで植えられています。

1つの花茎に一輪の花が咲くスノードロップ

スノードロップは花の色が純白で清楚(せいそ)な印象の植物です。1本の花茎に一つの花が垂れるように付きます。花びらのカタチは楕円形でふっくらと丸みがあり、下向きに咲く可憐な花姿に目を奪われます。

6弁花の内側の花びらに緑色の斑(逆ハート型のような模様)が入るのもスノードロップの特徴です。(品種によって、緑色の斑・模様の形状が異なります。)

スノードロップの花びらは6枚

スノードロップの花は、外側に3枚の長い花びら(外花被(がいかひ) )と、 内側に短い花びら(内花被(ないかひ) )を持つ6弁花です。

陽が当たると花びらが開き、夜(夕方)になると閉じるスノードロップの花

スノードロップは、下向きに垂れるように花が付きます。陽が当たると花びらが開き、夕方になると再び閉じます。

スノードロップが閉じた花姿は、しずくのような形をしています。

別名でユキノシズク(雪の雫)とも呼ばれる姿です。

陽があたると花びらが開き、ブーメランのように広げた姿になります。花が開くと内側の花びらにある緑色の斑模様が見えます。

陽があたると花びらが開き、ブーメランのように広げた姿になります。花が開くと内側の花びらにある緑色の斑模様が見えます。

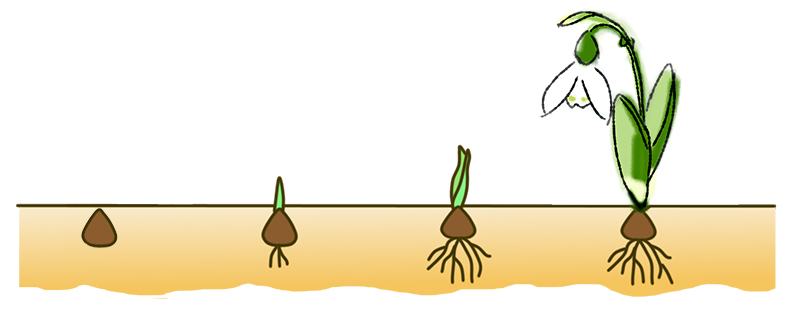

スノードロップの発芽は12月下旬~冬に芽を出します。

スノードロップは、雪が降る寒い早春に純白の花を咲かせる球根植物で、早いと12月下旬頃から真っすぐ上に向いて芽を出しはじめます。

茎が伸び、蕾(つぼみ)が膨らむと下向きになっていきます。

スノードロップの開花は2月~3月の3週間程度

スノードロップの開花時期は2~3月です。花が咲く期間が短く、2週間~3週間程度です。地域によっては1ケ月くらい咲いた年もありますが、近年は温暖化の影響もあり、春の気温が高く、スノードロップの開花期間が短くなっているようにも感じます。

スノードロップの背丈

スノードロップの背丈は、10~15cm程度の小さな花です。品種によっては花茎が20cmくらいに成長します。

(スノードロップ:エルウェシー(Galanthus elwesii))

(羽のように花びらが開くスノードロップ)

スノードロップが一輪咲く姿も可愛いのですが、いくつかまとまって咲く姿は、見応えがあります。

スノードロップの品種・ニバリスとエルウェシーの違い

スノードロップの品種の数は多く、海外では品種改良したものや自然交配した珍しい品種を含めると数百種類はあるようです。一般に流通している品種は、八重咲き種を含め50種類くらいあります。

原産地ヨーロッパでは「スノードロップ」のガランサス・ニバリス(Galanthus nivalis)が一般的ですが、日本で流通している「スノードロップ」の多くは、ジャイアント・スノードロップと呼ばれるガランサス・エルウェシー(Galanthus elwesii)が主流です。

日本で主流のエルウェシー(ジャイアント・スノードロップ)は球根が少し大きめで、ヨーロッパで主流のニバリス(コモン・スノードロップ)に比べると乾燥に強い性質を持っています。日本の気候にはエルウェシー(ジャイアント・スノードロップ)のほうが合います。

|

ヨーロッパで主流のスノードロップ 英名:Common Snowdrop(コモン・スノードロップ) 学名 :Galanthus nivalis 和名:マツユキソウ(待雪草) |

|

日本で主流のスノードロップ 英名:Giant Snowdrop(ジャイアント・スノードロップ) 学名 :Galanthus elwesii 和名:オオユキノハナ(大雪の花) 日本国内で流通しているスノードロップの球根のほとんどはelwesii(エルウェシー)です。 |

コモンスノードロップとジャイアントスノードロップの葉の見分け方

スノードロップの葉は、地際から2~3枚の葉を出します。葉の形状は、先端が尖った細長いヘラのような形をしています。

コモンスノードロップとジャイアントスノードロップの葉と斑の見分け方

コモンスノードロップとジャイアントスノードロップの葉と斑の見分け方

違いをよく尋ねられます。背丈は育つ環境によって小ぶりだったり、品種によって細目に成長することはありますが、葉っぱと斑(緑色の模様)で大筋の分類を見分けることができます。

日本で主流 花が大きめのガランサス・エルウェシー(Galanthus elwesii)の葉は、幅広でチューリップのような葉をしています。 |

ヨーロッパで主流 花が小ぶりのガランサス・ニバリス(Galanthus nivalis)の葉は、細めで水仙のようなの葉をしています。 |

|

| 斑入り:内側の花びらの基部と先端 | 斑入り:内側の花びらの先端 | |

| 球根:やや大きめ | 球根:小さめ |

どちらも次第に長細く成長していきます。

スノードロップの葉が出ている期間は短く、一年を通して半年くらいです。花が終わり初夏にもなると葉は黄色くなり枯れていきます。夏は休眠期に入ります。

内花被片の緑色の斑(模様)

スノードロップは緑色の斑の入り方(模様)によって可愛いらしさが増します。

スノードロップはの花は外側に大きな花びらが3枚、その内側に小さな花びらが3枚つき、内側の花びらが重なり合って筒状になっています。内花被片(内側の短い花びら)に緑色の斑が入ります。

(スノードロップの内側の花びらは、筒状になっています)

一般によく流通している品種を見てみると、逆ハート型のような模様は、ヨーロッパで主流のコモン・スノードロップの特徴です。スノードロップの愛らしさのひとつです。

日本・アジアで主流のジャイアント・スノードロップは、斑が花の付け根部分に見られます。

(花弁の先端と基部:斑の形状は、品種によって異なります。)

Common Snowdrop(コモン・スノードロップ)

Giant Snowdrop(ジャイアント・スノードロップ)

地植え(庭植え)スノードロップ・栽培(植栽)・育て方

スノードロップは、秋植えの球根植物です。栽培がしやすく、地植え(庭植え)でしたら球根を掘りあげないで植えっぱなしでも大丈夫です。 土に肥料を混ぜ込み球根を埋めます。 12月下旬頃から発芽します。 2月頃から次々と咲き出し、4月にもなると花が終わり、花びらが散ります。

育て方・球根の植え付けは秋

育て方・球根の植え付けは秋

スノードロップは球根から育てられます。発芽が比較的早く発芽率も高いです。

球根の植え付けは秋が適切な時期です。

土を掘り返し緩効性の肥料と苦土石灰を混ぜ込みます。球根1個分くらいが埋まる深さを目安に5cm~7cm程度の穴をつくります。球根は尖った方が上向きになるように植えます。

土を掘り返し緩効性の肥料と苦土石灰を混ぜ込みます。球根1個分くらいが埋まる深さを目安に5cm~7cm程度の穴をつくります。球根は尖った方が上向きになるように植えます。

植えてから発芽までは2か月~3か月程度です。早ければ12月下旬頃から1月には発芽します。親球から分球(ぶんきゅう)した子球の発芽は翌年~翌々年になります。

植えてから発芽までは2か月~3か月程度です。早ければ12月下旬頃から1月には発芽します。親球から分球(ぶんきゅう)した子球の発芽は翌年~翌々年になります。

2月にもなると花が次々と咲き、4月になると花が終わり花びらが散ります。

2月にもなると花が次々と咲き、4月になると花が終わり花びらが散ります。

手入れ・花後の花がら摘み

手入れ・花後の花がら摘み

スノードロップの花が咲き終わったら、花から摘みをします。花茎の付け根で切り取ります。種(タネ)も摘み取ります。

Q:スノードロップは「花がら摘み」をしたほうがいいの?

A:はい。

スノードロップは、「花がら摘み」をマメにしなくても、翌年も花を咲かせてくれますが、種が出来る前に「花がら摘み」をすると、球根にエネルギーを蓄えられます!

A:はい。

スノードロップは、「花がら摘み」をマメにしなくても、翌年も花を咲かせてくれますが、種が出来る前に「花がら摘み」をすると、球根にエネルギーを蓄えられます!

(花が散ったスノードロップ)

スノードロップの球根を大きく太らせたい場合は、花がら摘みとお礼肥を行うことをおすすめします!

※花後に球根は掘り出さずにそのままで構いません。特別なお手入れをしなくともスノードロップは毎年花を咲かせてくれます。お礼肥程度でも十分です。

球根を太らせるための花後の手入れ

スノードロップの花が散ったあとは葉だけになります。球根の成長のために葉はそのままで、肥料を与え球根を太らせます。肥料は花後から約1か月間、1週間~10日に1度程度「速効性の液体肥料」を与えます。

(スノードロップの満開期)

スノードロップの花後、初夏にもなると葉は徐々に黄色くなっていき地上部が枯れます。葉が枯れ始めるまでに肥料と水を与え、球根を肥培します。葉も枯れ休眠に入ります。

スノードロップは程よい湿気を好みます。

スノードロップは乾燥を嫌い、程よい湿気を好みます。暑さが苦手植物です。水はけがよい明るい半日陰で湿気気味に育てます。

地植え(庭植え・花壇)栽培のスノードロップは、自然の雨だけで育ちますが、雨が降らず乾燥が続く場合は、たっぷりと水をあげます。

地植え(庭植え・花壇)栽培のスノードロップは、自然の雨だけで育ちますが、雨が降らず乾燥が続く場合は、たっぷりと水をあげます。

密生すると抜群の存在感があります。

ヨーロッパではスノードロップが明るい雑木林の中で自生している群生が見られます。

日本でスノードロップを群生させるには、冬でも乾燥しない樹木の下など湿気が多い半日陰になる場所が適しています。球根植物は人が踏み込まない場所で育てるようにします。

スノードロップの呼び名・名前の由来

スノードロップの名前は、花の色にちなんだものや花姿から呼ばれるものなど、由来がいくつかあります。

ドイツでは、閉じた花姿をイメージした“雪の鐘(すず)”、ヨーロッパでは、“雪の雫(しずく=ドロップ)”とも呼ばれます。また、学名のGalanthus(ガランサス)は、ギリシア語でガラ(乳)とアンサス(花)の合成語で「乳白色の花」と言う花色に由来します。

(雪の雫(しずく)、純白の白い花が咲くスノードロップ)

地植え(庭植え)のスノードロップを植える場所

スノードロップは乾燥と高温を嫌い、水はけのよい土を好みます。スノードロップを地植え(庭植え)する際は、風通しのよい明るい半日陰になる場所で、暑い日差しが避けられ、秋に葉を落としてマルチングも兼ねられる落葉樹の株元や低木の下などの環境が適しています。

落葉樹の下でよく育つスノードロップ

スノードロップの夏~秋は休眠期です。休眠期の管理としては、乾燥を防ぐ為にワラなどを敷いておかれるのもよいかと思います。また、休眠期の管理に適しているのが落葉樹の下です。落葉樹の夏は葉が茂り木陰をつくります。秋に落葉した葉が土を保湿します。スノードロップとって理想的な環境です。

冬の庭に映えるスノードロップ

寒さの中で下向きに咲く可憐(かれん)な花姿が魅力のスノードロップは、色静かな冬の庭に映えます。ドロップ(しずく)のような白い花姿が和風の庭・洋風の庭を問わず景観に馴染む植物です。

地植え(庭植え)のスノードロップの増やし方

■スノードロップの増やし方

スノードロップの増やし方は、「種を採取して増やす」方法と、「球根を堀り上げて分球で増やす」方法の2種類があります。

スノードロップを種から育てるのは手間がかかり、発芽までに時間がかかります。スノードロップは分球で増やすのが一般的です。

(大株に育ったスノードロップ)

スノードロップの 分球・球根の掘り上げは休眠期の8月下旬~9月上旬

■球根の分球

スノードロップは球根植物です。分球で増やせられます。球根を堀り上げて子球を外します。分球の時期は、地上部が枯れた休眠期の8月下旬~9月上旬頃に行います。スノードロップは乾燥が苦手です。分球したら親球もすぐに植え付けます。※分球は毎年行う必要はありません。

球根を堀り上げた際、子球が小さければ、分球は控えておきます。分球すると球根を弱らせてしまうこともあり、数年に一度程度にしておきます。

球根を堀り上げた際、子球が小さければ、分球は控えておきます。分球すると球根を弱らせてしまうこともあり、数年に一度程度にしておきます。

分球した子球の発芽は翌々年になることがあります。土壌や環境によっては2~3年かかることもあります。大切に見守ります。

分球した子球の発芽は翌々年になることがあります。土壌や環境によっては2~3年かかることもあります。大切に見守ります。

地植え(庭植え)のスノードロップ・群生のように沢山植えたい!植え付ける間隔

■球根の植え付け時期の調整

スノードロップは秋植えの球根です。地植え(庭植え)する場合、8月の終わりから10月中旬頃までに植えます。(地方によって異なります)近年の残暑は30度を超えることもあり、秋植え球根はやや涼しくなった頃、9月に入ってから10月ちかくのほうがよいかと思います。

球根を植える際、5~10cm程度の間隔をあけて植え付けます。株間(隣の株との間隔)を、どの程度あけるかも、重要なポイントになります。

スノードロップの球根はとても小さく直径2~3cmほどの大きさです。 球根2つ分弱を目安に堀って埋めます。秋に植え付けた球根は、気候にもよりますが12月下旬頃から芽を出し、1月半ばあたりには蕾(つぼみ)が伸びてきます。

スノードロップは、1つの球根から1つの茎が伸びて、1つの花が垂れ下げるようにつきます。年々親球に子球が増えていきます。

(1つの球根から1つの茎が伸びるスノードロップ)

植え付け間隔

群生のような(群生とまでいかなくても)、まとまって咲くスノードロップを育てたいという方も多くいらっしゃいます。

スノードロップは年々株(球根)が成長していきます。遠目では株の間がないように思われがちですが、群生のように、まとまって咲かせるには、数年先のスノードロップの成長を見越して株間を設けて植え付けます。

スノードロップは年々株(球根)が成長していきます。遠目では株の間がないように思われがちですが、群生のように、まとまって咲かせるには、数年先のスノードロップの成長を見越して株間を設けて植え付けます。

庭でつくるスノードロップの群生

1つの球根から群生のようになるまでには、何年もの年月がかかります。待っていられないという場合は、球根を植える際、一か所にまとめて10個程度植えると株のようになります。2~3年に一度は掘り起こして分球して管理していきます。

(スノードロップの成長)

スノードロップの鉢植え栽培

スノードロップの鉢植え栽培は、秋に球根を植え付けます。 やや大きめの鉢に5~6個を目安に植えます。

スノードロップは、風通しのよい半日陰の明るい場所を好みます。乾燥と高温を嫌います。

秋に球根を植えつけて芽が出るまでは、日があまり当たらない涼しい場所に置きます。

スノードロップは、寒さに強く、雪や霜に当たっても問題ありません。寒さにあたらないと花が咲かないため、冬の間は屋外に移します。

芽出しから開花までは、日が当たる明るい半日陰で強い風が当らない場所に置きます。

花後のスノードロップは、初夏になると枯れます。夏の休眠期は涼しい場所へ移します。

乾燥と高温に注意し、土の表面が乾いていたら水を与えます。

スノードロップの植え替え

スノードロップの鉢植え栽培は、成長が悪くなりがちです。2~3年に1度は植え替えをして用土を換えていきます。

スノードロップの寄せ植え

スノードロップを寄せ植え栽培で育てる際は、他の草花とは間隔をあけて植えるようにします。

(花壇のスノードロップ) 花壇の縁取りなど手前に背の低い植物を植えます。

(鉢植えのスノードロップ) 花が垂れて開く間隔をあけて植え付けます。

スノードロップ のお話し・伝説

「スノードロップ 」には伝説や神話がいくつかあります。スコットランドでは「新年の前にスノードロップの花を見た人は翌年の幸福を約束される」 といわれています。

![]() ・ドイツに伝わる「スノードロップの花の色」の伝説--------

・ドイツに伝わる「スノードロップの花の色」の伝説--------

スノードロップが純白なのは・・・

雪との絆、互いを思いやる優しさ

神様が世界を創ったときのこと。世のあらゆるモノに色が与えられました。

ところが「雪」だけは、何の色も付いていませんでした。

透明だった「雪」は、神様のところへ行き、色をつけて欲しいと頼みました。

神様は“色鮮やかな花たちに色を分けてもらって下さい”と言いました。

ところが花たちは「冷たい雪」に色を分けてくれませんでした・・・。

悲しみに暮れている「雪」に、花の「スノードロップ」だけが “私の色でよろしければ” と、

色を分けてくれました。

「雪」は、「スノードロップ」と同じ純白となり、

「スノードロップ」は、雪のしずくのカタチとなり、雪の中でも咲く事を約束しました。

そして「雪」は 色を分けてくれた恩返しに、「スノードロップ」を守っている--という伝説です。

スノードロップの和名は「待雪草(まつゆきそう)」です。雪の中で咲く姿が由来しています。

(雪の中でも育つスノードロップ)

似ている植物「スノードロップ」と「スノーフレーク」の違い

スノードロップと似ている花は、スノーフレークです。スノードロップをスノーフレークだと思っている人も多いです。どちらも下に向いて垂れるように咲く白い花で、名前も花色も花姿もよく似ています。

スノードロップの開花は、早春2月頃から咲き出し、スノーフレークは4月頃に咲き出し、開花時期が異なります。また、花びらの先に緑の斑模様が有るのはスノーフレークです。

スノードロップとスノーフレークの見分け方

|

|

| ■スノードロップ(Snow drop) 球根植物 |

■スノーフレーク(Snow flake) 球根植物 |

開花:2月頃~ スノードロップは内側の花びらに斑入り |

開花:4月頃~ スノーフレークは花びらの先に斑入り |

(スノーフレークの群生)

スノードロップかな?スノーフレークかな?どっち?という時は、花が咲く時期と斑の付き方で見分けられます。

スノーフレークは、花びらの先に斑(模様)があるのが特徴です。

スノーフレークの特徴

スノーフレークの特徴

スノーフレーク(Snow flake)の花は、丸みのある形をしています。茎が長く、20~30cm伸びます。1つの花茎に複数の花を咲かせます。花びらの先端が尖っていて斑(模様)があります。

スノーフレークの和名は「スズランスイセン(鈴蘭水仙)」といいます。花の付き方がスズランに似ていて、細長い葉が水仙に似ています。

スノーフレークも球根植物です。一度植えると毎年花が咲きます。

珍しい品種・八重咲きのスノードロップ

「ガランサス・ニバリス」の園芸品種に、八重咲きのスノードロップがあります。小型のスノードロップで花びらが豪華です。

(八重咲きスノードロップは、重なり方や斑の違いなど種類があります)

八重咲きのスノードロップは、花びらが二重になったくらいの枚数ではなく、何重にもなっています。

八重咲きのスノードロップは、花びらが二重になったくらいの枚数ではなく、何重にもなっています。

花の八重(やえ)という意味は「8枚の花びら」ということではなく、幾重(いくえ、何重)にも重なっているという意味です。

(スノードロップの群生)

ブナの林や桜の下は、スノードロップがよく育ちます。秋に葉が落ちてふかふかの腐葉土を作り、スノードロップが毎年どんどん増え続けます。

(スノードロップがあるお庭)

![]() 山崎造園は、外構工事(エクステリア)の専門業者です。庭の設計・施工、庭の増改築、造園土木工事、門扉・フェンスの設置・撤去工事、駐車場工事 等、庭木の剪定から庭のリフォームまで一環して承っております。

山崎造園は、外構工事(エクステリア)の専門業者です。庭の設計・施工、庭の増改築、造園土木工事、門扉・フェンスの設置・撤去工事、駐車場工事 等、庭木の剪定から庭のリフォームまで一環して承っております。

主要地域 :造園工事、お庭のリフォームも対応いたします!

兵庫県宍粟市内(一宮町、山崎町、千種町、波賀町)、姫路市、たつの市、揖保郡、佐用郡、神崎郡、朝来市、福崎町、他

高砂市、加古川市、太子町、相生市、赤穂市、加西市、小野市、加東市、三木市、西脇市、明石市、播磨町、稲美町、市川町、神戸市、他 近畿周辺 )

スノードロップの緑色の斑(模様)

2025.02.23

スノードロップが咲いているガーデンです。色んな種類のスノードロップが見れると聞きココに来ました。

スノードロップの緑色の斑(グリーンマーク)は、品種によって模様が付く位置も異なります。

例えば、内側の花冠(かかん)が逆ハート型ではなく大きい斑(模様)になる品種もあったり、外側の花弁(花びら)に緑のストライプ模様が入るものなど、スノードロップといっても品種によって斑(模様)も違い、種類の見分けが難しいです。

内側の花冠(かかん)にある斑が幅広になるのは、「ガランサス・カイト」(Galanthus Kite)だと思われます。いや~、「イヴォンヌ・ヘイ」(Galanthus Yvonne Hay)にも似ています。確証はないですが(;)

外側の花弁の先が緑色にブラッシュしたような模様(擦れた線)が入るのは「ガランサス・ニバリス ビリディピース」(nivalis Viridipice)でしょうか、「ガランサス・ジェシカ」(Galanthus jessica)にも似ています。

詳しくは山崎造園のブログ「スノードロップの緑色の斑(模様)」の記事で紹介しています。

詳しくは山崎造園のブログ「スノードロップの緑色の斑(模様)」の記事で紹介しています。

ターシャ・テューダーの庭に似ている、オープン花壇に咲く水仙に似たスノーフレーク

2018.04.29

お庭の手入れに寄らせていただきました。こちらのお宅は、オープンスペース(敷地内で建物が建っていない空間)に、スノーフレークを育てられていました。

こちらのお庭、まるでターシャ・テューダーの庭に出て来る場面のようでした!!お話しを伺うと、やはりターシャの庭をイメージして庭をリフォームされているそうです。

詳しくは山崎造園のブログ「オープン花壇のスノーフレーク」」の記事で紹介しています。

詳しくは山崎造園のブログ「オープン花壇のスノーフレーク」」の記事で紹介しています。

3月の宍粟市、我が家の庭にもスノードロップが咲いています。

2013.03.06

我が家のスノードロップです。「スノードロップ」は、秋に球根を植え付けると早春に花を咲かせてくれます。

雪がちらちら降る寒い日々でしたが、我が家の庭にも スノードロップ が咲いているのを発見しました(v^^v)。まだまだ株は小さいですが、これからどんどん大きくなってもらいたいです。

詳しくは山崎造園のブログ 「スノードロップ」の記事で紹介しています。

詳しくは山崎造園のブログ 「スノードロップ」の記事で紹介しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|